目次

はじめに

資産運用をしていく上で核になる部分「ルール」を確認していきます。

- 長期保有を前提に銘柄を考えていく

- 積立(先取り貯蓄)と余剰資金で行う

- 無理な買い付けは行わない

- リスクを取り過ぎないこと

- 定期的なリバランス

以上のルールの前提で考えていきましょう。

この記事は、ぼく個人の主観で記事にしています。

銘柄を誘導したり、この銘柄じゃないとすべて失敗になる。といった内容ではありません。

投資は自己責任です。元本を保証するものではありません。

資産を公開して、具体案を出すことにより投資を始めやすくなると思いますし、このブログを読んで頂いている方の役に立てればいいな。と思っております。

それでは本題に行きましょう!

用語の確認

まずは記事の理解を深める為に、用語を確認していきましょう。

どの分野でも専門用語は無数にあると思いますが、本日使う用語をわかりやすくピックアップしたいと思います。

- アセットアロケーション

- ポートフォリオ

- リバランス

この4つの用語を確認していきます。

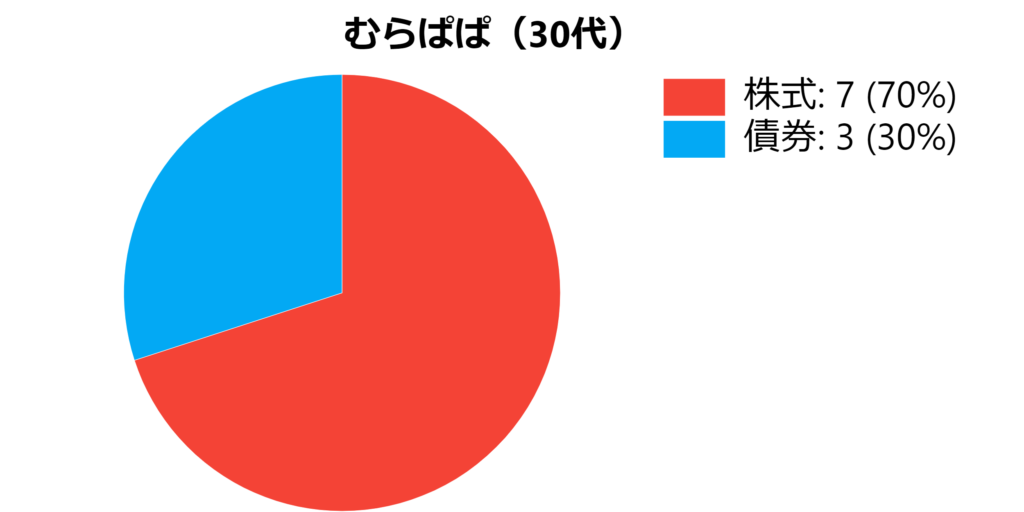

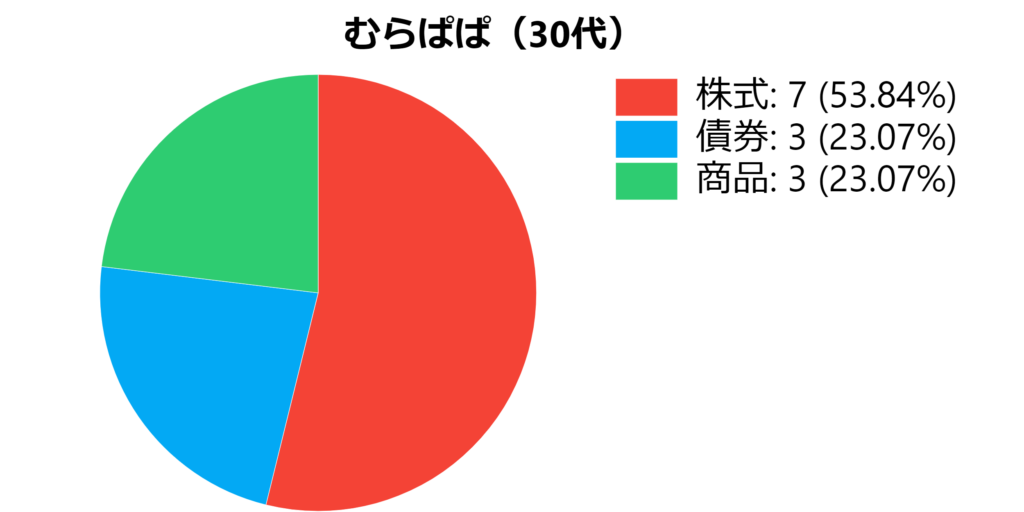

アセットアロケーション

アセットアロケーションとは、資産配分の事です。

比率で考えていきましょう。

一般的に言われているのは、株式:債券です。

必要な人は商品も入れて見ましょう。

年代が債券の比率になります。

わかりやすい例をあげてみます。

こんな感じでシンプルに考えています。

商品(コモディティ)も入れるパターンも見てみましょう。

ここは完全に好みになります。

株式が攻撃力→剣

債券、商品は防御力→盾

と考えてもらうとわかりやすいかもしれませんね。

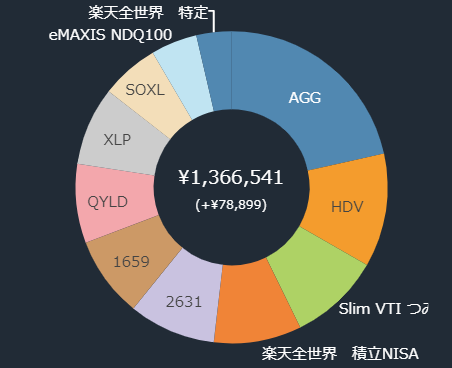

ポートフォリオ

ポートフォリオはアセットアロケーションに対しての組み合わせのことです。

要するに内訳ですね

ぼくが実際に投資しているポートフォリオです。

あとで銘柄詳細については説明します。

こんな風にアセットアロケーションを軸にして組んでいきます。

お金を生んでくれるマネーマシンの部品となります。

いい部品で壊れにくいかつ寝ていてもしっかり働いてくれるマネーマシンを作って行かなければなりませんので組み入れ銘柄は闇雲に選んではいけません。

リバランスについて

バランスを整える事をリバランスといいます。

文字を見たらピンと来る方がほとんどだと思います。

リバランスのやり方ですが、株の買い付けを繰り返していくと、アセットアロケーションの比率が崩れてくるかと思います。

買い付けを行う株が一定額ではないからです。

その時に買い増しを行い、比率を調整してあげるのです。

リバランスを行う事によって比率の偏りを解消ことにより、アセットアロケーションを保持します。

ポートフォリオの考え方

ここからはぼくが投資の軸にしている考え方です。

アセットアロケーションは株式8:債券2:商品0です。

これから10年を超える投資生活により、意識したいのはやはりリターンです。

なので株式は80%にしています。

ちょっとルール違反ですが、10%の見栄を張っているの訳なのです。

それ以上は突っ込まないでくださいw

商品については、以前持っていたのですが、配当金が生まれないので売却してしまいました。

バランスを考えると入れた方がいいのですが、今後も組み入れようとは思っていません。

短期的になら入れるかも?くらいです。

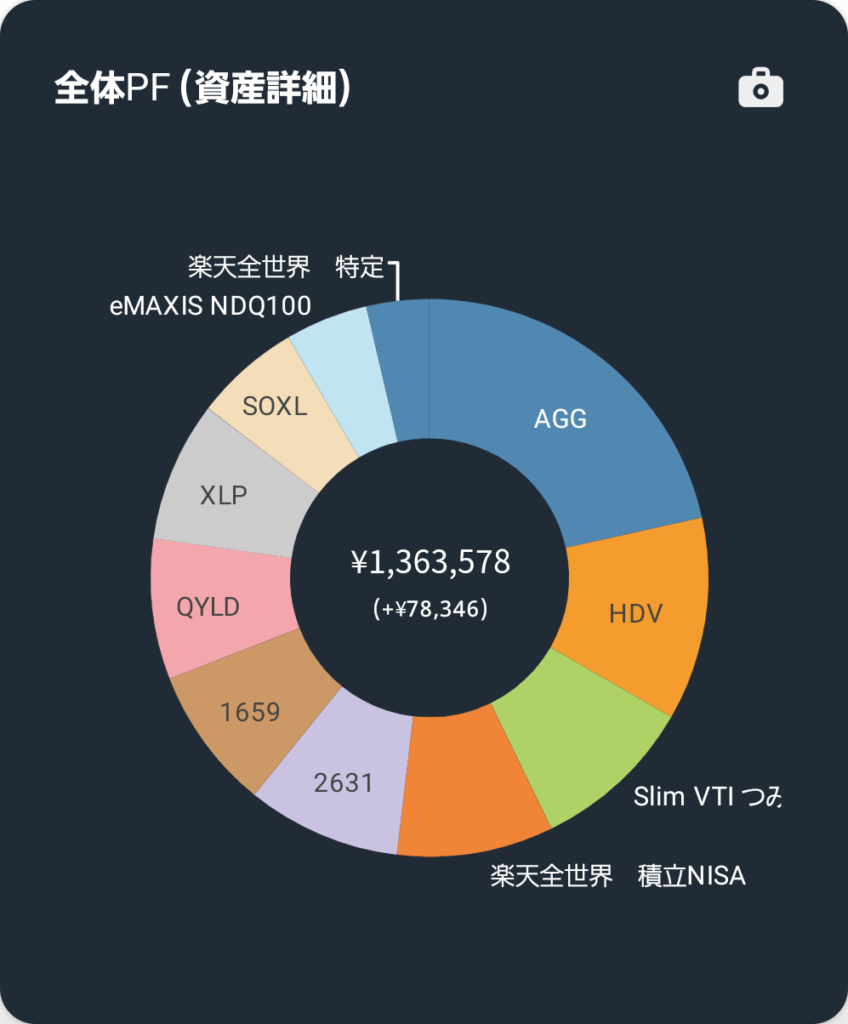

むらぱぱのポートフォリオ

まずは現在のポートフォリオを見てみましょう。

ポートフォリオの内訳ですが、

積立NISA 楽天VT、eMAXIS slim 米国

特定 投資信託 eMAXIS NASDAQ100

特定 国内株式 1659米国リート、2631 NASDAQ100

特定 株式ETF HDV、QYLD、XLP、SOXL

上記の保有銘柄で80%

特定 債券ETF AGGが20%で構成されています。

銘柄の紹介と選んだ根拠については、別の記事で紹介しようと思っています。

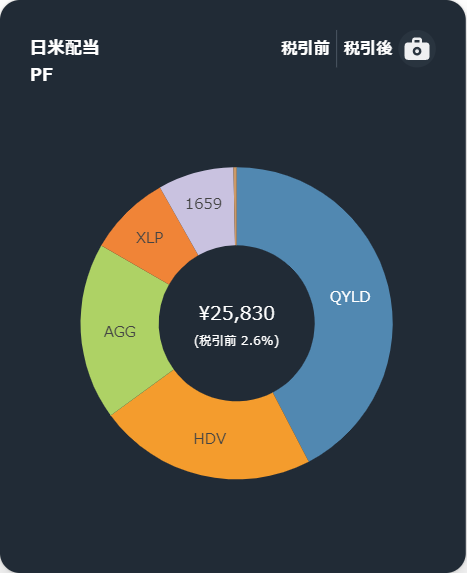

現在の金融資産と年間配当金

投資期間は、2021.1~2021.9になります。

総資産額 \1,363,578

含み益 \78,346(+5.7%)

年間配当 \25,830(2,152/月)

高配当メインなのですが、やはり元本が少ないので見栄えはあまり良くないですねw

改めてみると、やっぱなんかしょっぼいなと思ってしまいます。

まとめ

ぼくの資産を公開しましたが、いかがでしたか?

これから投資を始める人に向けて参考にしてもらいたい。という想いで描きました。

投資においてやってはいけないことは、リスクの取り過ぎだと思っています。

これから先10年20年と長期的な投資を考えている人がほとんどだと思います。

今は小さいマネーマシンですが、作り上げてじっくり育てて愛情を込めて磨いて行こうと思っています。

資産推移については毎月月初にやって行こうと考えています。

まだまだ駆け出しではありますが、今後ともよろしくお願いします。

最後まで記事を読んでいただきありがとうございます。

意見質問要望ありましたら、コメントいただけると、とても嬉しく思います。